建物の解体現場や自動車工場などで出る金属くずは、いったいどこへ行くのだろう。

何気なく出たその鉄くずやアルミくず、私たちの暮らしの裏側でどんなふうに扱われどこで新たな役割を与えられるのか、考えたことはあるだろうか。

リサイクルと聞くと、どうしても少し地味だったり

汚れ仕事だったりというイメージが先行しがちだが

実は私たちの生活を支えるうえで欠かせない仕事なのだ。

福岡県北九州市戸畑区にある

岸川商事株式会社(以下岸川商事)もそんな大切な役割を担う企業のひとつ。

産業廃棄物(工場などから出る廃棄物)の回収・処理やスクラップの買取・リサイクルを中心に

近年では遺品整理や生前整理といった“整理業”にも力を入れている。

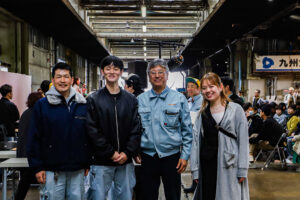

今回は管理部でSDGsと健康経営を推進する小柳さん中堅社員として営業部をまとめる岩佐さん、そして会社を次なるステージに上げていこうとする新名社長の話を通して

“捨てられるはずのモノをいかに循環させるか” “人々の暮らしをどう支えていくか”

という仕事の魅力を考えてみたい。

寄り添いながら、新たなチャレンジを後押しするチームワーク

管理部に所属する小柳さんが北九州市にやってきたのは、夫の転勤がきっかけだったそう。

小さな子どもを連れての引っ越しは不安も大きかったそうだが住んでみると子育て支援が充実していて、活気あるまちの雰囲気に安心感を覚えた。

そんなタイミングで出会ったのが岸川商事の求人だったという。

「以前は、お菓子屋やパン屋、コールセンター

車屋などでさまざまな仕事をしてきたんです。

でも転職を考えていたとき、“これまでとは違うことにチャレンジしてみたい”と思い当社に応募しました」

そうして入社し、現在は会社のSDGs推進と健康経営の取り組みに力を入れている。

社内外向けの資料作成や研修の企画を考える業務を担う小柳さんは『岸川商事は新しいアイデアにチャレンジしやすい社風が魅力的』と語る。

「たとえば『こんな研修を開いてはどうでしょう』

『このようなポスターを作成して社内の意識改革を促してはどうか』というアイデアに対して、それが入社間もない社員からの意見だとしてもすぐ検討してくれます」

「過去の働いていた職場では、上司の承認を得るのに時間がかかったり結局通らなかったりすることも多かったのです。」

「しかしここでは『とりあえずやってみよう』という雰囲気があるんです。もちろん責任は伴いますが、失敗しても責め立てられるような空気ではなく

むしろどう取り組めば目標を達成できるかを

一緒に考えてくれるチームワークがここにはあります」

また、子育てと仕事を両立しやすい環境も魅力だと語る。お子さんが体調を崩したときなどは周りの社員が『大丈夫』とフォローしてくれたり、スケジュールの調整に配慮してくれるので安心して早退や休みを取ることができる。

それだけでなく、スキルアップを目指す社員を支援する制度もあるという。

「私が学びたいと思ったことがあれば、講座や資格取得の費用を補助してもらえるんです。社会人になってからも、こうして勉強し続けられる環境はとても貴重だと感じています」

「せっかく新しい土地に来たのだから何かチャレンジしてみたいと思う人にはぴったりだと思います」

SDGsと健康経営を担当する小柳さんの今後の目標は岸川商事の“ブランドイメージ”をもっと広げていくこと。社内だけでなく地域や取引先にも『人にも環境にも優しい会社だね』と言ってもらえるよう今後も積極的にアイデアを出しチャレンジを続けたいと笑顔で語ってくれます。

さまざまな仕事を経験してきた小柳さんだからこそ見えてくる視点がありそれを受け止めてくれる職場環境が岸川商事にある。それが小柳さんのやりがいや安心感にもつながっているようだ。

戦略を練る楽しみと苦悩

営業部の係長を務める岩佐さんは学校卒業後具体的な目標を見いだせずいくつかの仕事を転々とした末父親の縁もあって岸川商事に入社した。

もともとリサイクル業界に関する専門知識はまったくなく『鉄スクラップ? 産廃? 何をする会社だ?』と何もわからないまま入社したそう。

「正直、ゴミを扱うなんて地味で汚れる仕事だろう と思っていました。でも働いてみると、回収した金属くずが再利用されて新しい自動車の部品や建材になる。 ゴミに見えるモノが“循環型の資源になる”と初めて知ったんです。モノを売る仕事とはまた違う面白さがあってむしろ “引き取る” 仕事の方が自分に合うような気がしました」

現在岩佐さんが現在主に担当しているのは、トラックの配車業務。社内のメンバーをどう動かし、どう利益を上げていくのかを決める重要な役回りだ。

岸川商事には15台ほどのトラックがあり担当者が産業廃棄物や鉄スクラップを回収しに行く企業や順番を組む。道のりや現場の状況、ドライバーの得意な分野、さらには突然入る新規の依頼などあらゆる要素を踏まえて最適なルートを考える。

「最初は考えなくてはならないことがありすぎて頭がパンクしそうだったが、今ではパズルを解くように楽しいと感じられるようになりましたね」

と笑顔で語る岩さんはこう続けます。

「ドライバーから『引き取るはずの品物が違う』 『予定していた引き取り量ではない』 など想定外の連絡がくることもあるのですが、そのときはすぐ会社や仲間に相談して対処します」

「自分だけで対応しきれないトラブルが発生した時には、上司や社長に『現場の状況がこうで…』とすぐ報告できる環境があるからこそ何とかなるし、やってみるうちにノウハウが身につくのを感じます」

さらに鉄やステンレス、アルミ、銅など、素材が違えば買取価格も変わる。その見分け方を覚えたり、ちょっとした工夫で価値のある金属を見つけたりするのは「宝探しのような感覚」だという。

岩佐さんは「ただのガラクタと思ったら大間違い」と笑う。

「リサイクル業がなかったら、本来再利用できる資源が大量に廃棄されてしまうかもしれない。一見大変そうな仕事だけれど実際やってみると意外と面白いんです。毎日違う仕事が入ってくるし『もっと効率を上げるには?』『どんな価値のある素材が混じっている?』と考えるうちに、新しい発見がある。

飽きっぽい性格の自分でも続けられているのは

そこに学びや楽しみが多いからだと思います」

どんな人が向いているのかと尋ねると、岩佐さんは

「好奇心旺盛で ‘ちょっとやってみたい’ と思える人」と答えてくれた。リサイクルの常識にとらわれず『この分別を少し変えてみたら、もっと高く売れるかもしれない』といったアイデアが歓迎される環境だからだ。

「最初は素材の見分け方もわからなくて当たり前。

でもベテランが教えてくれますし、分析器で調べることもできる。むしろ新しい目線を持った人に “もっとこうしてみよう”と言ってもらえると面白いんですよ」

「僕自身、会社や先輩から学びながら “じゃあこういうやり方はどうだろう”と試行錯誤してきました。そうやって可能性を広げていくのが、この仕事の醍醐味だと思います」

社長の想い、そして新事業への挑戦

岸川商事は創業120年。長い間北九州でスクラップ・産廃の事業を手がけてきたが、現在は新名社長が先代から会社を引き継ぎ、新たな取り組みにも積極的だ。

たとえば以前は紙とホワイトボードに手書きで営業の予定を管理していたが業務のDX化を促進しシステムを導入して効率化を図っている。

「昔は 朝出勤したら、まずホワイトボードに今日の回収予定を書き込むようなアナログ管理をしていたんです。それだと急な依頼が入ったときに素早く対応しづらいしトラックがどこにいるのかもすぐ把握できない。効率が悪いんです」

「しかしデジタル化したおかげで、情報共有のスピードが格段に上がりました。そうすることで社員の働きやすさも変わり、休みを取りやすくなったり、

新しい事業に時間を割いたりできるようになったのは大きいですね」

その“新しい事業”の一つが、遺品整理や生前整理をはじめとする“整理業”。

高齢化が進むなか、施設への入居や家の片づけをサポートしてほしいというニーズが高まっており、家具や家電の処分にとどまらず新生活へ向けたトータルサポートまで行っている。社長いわく「スクラップや産廃処理のノウハウがあるからこそ人が片づけに困るシーンで力を発揮できる」という。

「実際にやってみると、ただのゴミ捨てでは終わらないんです。一人暮らしの方や遠方に住む家族の代わりに家財道具を整理したり新しい住まいに必要な家具を一緒に選んだりすると本当に喜んでもらえる」

「人の暮らしに深く寄り添える仕事でもあるので

“スクラップ屋がこんなサービスまでできるんだ”と驚かれることも多いですね。いずれは整理業をひとつの大きな事業部に育てたいと思っています」

あくまでスクラップや産廃のノウハウをベースにしながらもそこに“暮らしをサポートする仕事”をかけ合わせることで新しい価値を生み出している。

「会社全体としては、『もっとおもしろいことをやってみたい』『やれることは何でもやってみよう』という姿勢でいます。だから社員にはどんどんアイデアを出してほしいですね」と社長は語る。

日常的には数字を追う場面もあるが、会社の利益だけを重視するのではなくどうやったらみんなが働きやすく自分たちの成長を実感できる会社になるのかを考え続けている。ネガティブな出来事があっても『どうやったら課題を解決できるか』をみんなで考え、前向きな文化をつくっていく。それが岸川商事の社風なのだ。

まだここにない価値に気づく

鉄スクラップや産業廃棄物と聞いてもピンとこないかもしれないが、実は私たちの身の回りにあるあらゆるモノが、いつかはいらなくなったり壊れたりして廃棄されていく。そこでリサイクル業者がきちんと回収し、価値ある資源として再生するからこそ、限りある資源を無駄にせずに循環型の社会が成り立つ。

そのうえ岸川商事では、家具の整理や生前整理といった“暮らしに寄り添う仕事”まで手がけている。表舞台でスポットライトを浴びることは少ないかもしれないが、そのぶん幅広い可能性があるし、やりがいも大きいと思う。

入社したてのころは、誰でもわからないことだらけ。けれど、少しでも「環境に関心がある」「誰かの役に立ちたい」「新しいことにチャレンジしてみたい」という気持ちがあれば、先輩や社長がしっかりフォローしてくれる。金属の見分け方だって、専用の器具を使えばすぐ調べられるし、先輩たちが長年の経験を教えてくれる。

むしろ慣習にとらわれすぎていない若い人こそ、新しい発想で業務を変えていく可能性を秘めていると社長や社員は期待している。

多角的に事業を展開しているからこそ、営業や現場作業、配車管理、企画、新規事業などいろんなフィールドで経験を積むことができる。免許や資格を取得するときの補助制度も充実しているから、手に職をつけたい人にとっても良い環境だ。

リサイクルや整理の仕事は地味なようでいて、宝探しにも似た奥深さがある。毎日トラックに積まれてやってくるスクラップの山を見て「これは再利用すれば価値のある資源だ」と見極められたときの達成感は大きいだろう。

モノを捨てるだけではもったいない。まだ使えるかもしれない。また誰かの役に立つかもしれない。そんな可能性を発掘していくのが、この仕事の醍醐味でもある。“ただのゴミ” を資源へと生まれ変わらせる。

暮らしに困っている人の片づけをサポートし、新しいスタートを応援する。リサイクル業や整理業は社会にとってだけでなく、目の前にいる困っている人を助ける仕事でもある。ここ北九州・戸畑からそんな業界を牽引していく岸川商事。

あなたがもし「何か面白そう」「環境のために役立ちたい」「自分のアイデアを活かせる職場を探している」と思うなら、そこにはきっと、目に見えないところで社会を支える“縁の下の力持ち”たちの熱い意志と、新しい循環の可能性が広がっている。