海外に出て、自分の「当たり前」を揺らしてみませんか?

――そんな問いかけから、この連載は始まります。

スマホ一つで世界とつながる今、「留学したいけれど英語が…」「海外生活はハードルが高い」と感じる高校生や保護者の方は多いかもしれません。

でも、もし日本から飛行機で約7時間、多様な文化が“ゆるやかに”共存する国があったとしたら? あなたはそこで、どんな新しい自分に出会えるでしょう。

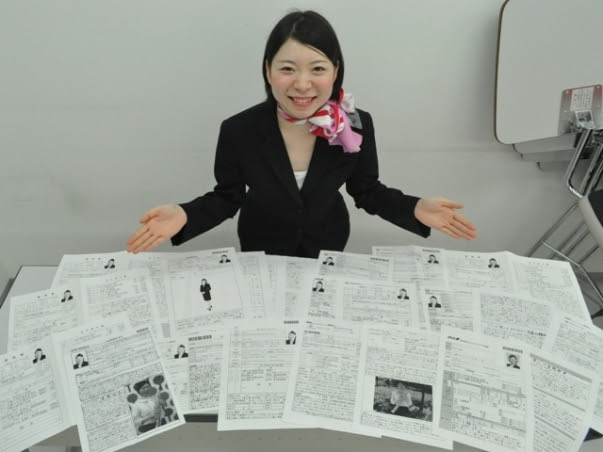

今回お話を伺ったのは、クアラルンプール在住1年半の野村さん(31)。元客室乗務員(CA)で、日本と中国、二つの文化をルーツに持ち、コロナ禍を機にマレーシア移住を決断しました。彼女の行動力の源泉と、マレーシアで見つけた“心地よい暮らし”に迫ります。

「もう一度、あの家族と暮らしたい」――9歳で決めた“単身”上海留学が原点

大阪で生まれ、生後数週間で母方の親族が暮らす上海へ。3歳で日本に戻ったものの、彼女の人生が大きく動いたのは小学3年生の時でした。

「もう一度、上海のおばあちゃんと暮らしたい」。

9歳にして、自らの意思で上海日本人学校への“単身”編入を決意します。その並外れた行動力はどこから来たのでしょうか。

「私を育ててくれたのは、祖母の妹でした。久しぶりに再会したとき、3歳までの記憶はないはずなのに、不思議と『この人とまた一緒に暮らしたい』と強く感じたんです。その想いを両親に伝え、1か月間ダダをこね続けて(笑)。最後は親が折れてくれました」

その後、家庭の事情で再び帰国。しかし、上海で当たり前だった「みんな違って、みんないい」というクラスの文化や、中国語と上海語が飛び交うバイリンガルな環境は、多感な時期の野村さんの中に「自分の軸」として、確かに刻まれました。

夢のきっかけはクリスマスチキン!? 理系少女、CAへの転身

高校では理系コースに在籍。しかし、転機は思わぬ形で訪れます。友人に誘われ、何気なく参加したエアライン専門学校のオープンキャンパスでした。

「正直、お目当てはオープンキャンパスで出るクリスマスチキンとケーキだったんです(笑)。でも、中国での経験と言語を活かせられるのはこの職業かもしれない、一瞬で『CAになりたい!』って夢中になっていました」

“大学進学が当たり前”という進学校の空気の中、担任との5度にわたる面談でも意志は揺るがず、文系コースへ転向。初志貫徹で、専門学校への進学を決めました。

卒業後は日本航空のグランドスタッフとして中部国際空港に勤務。翌年にはLCCのピーチ・アビエーションで念願のCAとなり、主に中国・台湾・香港路線で自身の語学力を存分に発揮。「世界情勢のリアルな動きを肌で感じられる仕事」に、大きなやりがいを見いだしていました。

コロナ禍で失った翼。それでも「海外で新しい暮らしを」

順風満帆に見えたキャリアは2020年、パンデミックによって突如として終わりを告げます。世界中の空から飛行機が消え、野村さんも大好きな仕事を離れるという苦渋の決断を迫られました。

しかし、彼女はそこで立ち止まりませんでした。ぽっかり空いた時間の中で、新たな想いが芽生えます。

「海外で、新しい暮らしを始めてみたい」

その決断を後押ししたのは、意外にも「日本」という存在でした。

「もし失敗しても、日本に帰れる。平和で、インフラも整った国が待ってくれている。それって、最強のセーフティネットですよね」

挑戦を恐れない彼女の言葉に、同じくピーチで働いていた韓国人の夫も「僕にとっては常に海外生活。国が変わるくらい、どうってことないよ」と快く背中を押してくれました。夫婦の新しいスタートとして、多文化が共生するマレーシアに強く惹かれたのです。

マレーシアについて調べていくうちに、単なる移住先としてだけでなく、母子留学の「聖地」でもあることを知りました。多民族国家であるマレーシアの環境は、日本、中国、韓国と三カ国が入り混じる私たちの家庭を築く上で、まさに理想的だと感じたのです。

行き先はマレーシア一択。移住者のリアルな声が集まるLINEのオープンチャットを駆使し、生活費、携帯電話の契約、医療事情、日本人コミュニティに至るまで、徹底的にリサーチ。「これ以上調べることはない」と言い切れるほど情報を“咀嚼”し、クアラルンプール行きの片道切符を手にしました。

“ゆるい多文化”に心ほどける国、マレーシアでの発見

初めて降り立ったクアラルンプールの街は、「想像以上に整っていなくて、正直不安だった」と野村さんは笑います。しかし、その印象は数か月で180度覆りました。

- マレー系、中華系、インド系の3大民族がごく自然に混ざり合う、“ゆるい”多文化共生

- 英語、中国語、マレー語が飛び交い、「片言でもいいから、まず話してみよう」と誰もが受け入れてくれる空気

- LCCを使えば、シンガポールやバンコクへも週末にふらっと旅行できる手軽さ(航空券+ホテルで2万円台~)

今では東京に帰るたびに「もう住めないかも」と感じるほど、気候も人も、マレーシアの持つ“ほどよい大雑把さ”が心地よいと言います。

また、手頃な生活コストで見通しが立てやすいのもマレーシアの魅力。「将来的なライフプランも、日本にいた時より具体的に考えられるようになった」と、ポジティブな変化を感じています。

高校生と保護者のみなさんへ。挑戦の先に、景色は広がる

取材の終盤、野村さんは何度もこの言葉を口にしました。

「日本人はもっと自信を持っていい。帰る場所がこれだけ素晴らしい国なんだから、もっと気軽に海外へ出てみてほしいんです」

上海への単身留学も、CAへのキャリアチェンジも、そしてマレーシアへの移住も。すべては「自分で選び、自分で責任を取る」という経験の積み重ね。それでも、もし失敗したら? という私たちの問いに、彼女は少し笑ってこう答えました。

「そのときは大阪の実家に帰って、お好み焼きでも焼きながら、次のことを考えますよ」

この記事を読んでいる高校生と保護者のみなさん。

9歳でも、海外で暮らすという選択はできます。

英語が苦手でも、チキンとケーキがきっかけで、世界へ続くキャリアはひらけます。

コロナで職を失っても、新しい国で、もう一度笑顔でスタートできます。

大切なのは、「挑戦した分だけ、見える景色はクリアになる」というシンプルな事実を信じること。マレーシアは、その第一歩を踏み出すのに、十分に“やさしい”国なのかもしれません。

海外行きのチケットは、案外、あなたの目の前にあるPCの「検索」ボタン一つから手に入るのです。

【次回予告】

野村さんが実際に体験したクアラルンプールの住まい探しやリアルな物価事情とは? 次回、移住生活のリアルな暮らしぶりに迫ります。