「自分の暮らしに身近な場所を、自分たちの手で変えられるとしたら、どんなふうにしたいだろう」

そう考えてみたことはありますか?

学校の教室や部活の部屋、近所の公民館やカフェ。いつも過ごしている空間を、自分の理想に近づけられるとしたら――想像するだけでワクワクする。

いま、大学で建築を学ぶ学生の中には、地域の建物をリノベーションし新しい場を生み出す活動に挑戦している人たちがいる。リノベーションの面白さは、新築のようにゼロからつくるのではなく「もともとの良さをどう活かすか」にある。そこに利用者の声を反映し、地域を巻き込んで“ここならでは”の空間へと変えていくプロセスは、学びと発見の連続だ。

今回話を聞いたのは、建築学科の学生である安部さんと宮窪さん。二人はある地域コミュニティ施設を舞台に、設計だけでなくアンケート作成やイベント企画、SNS発信など、建築の枠を越えた活動に取り組んでいる。「建築をやってみたい」「空間づくりに興味がある」という高校生だけでなく、「人と関わりながらアイデアを形にしたい」「人を喜ばせる仕組みを考えたい」という人にとっても参考になるエピソードが盛りだくさん。

かつての憧れを、自分の手のなかに

安部さんが建築に興味を持ったきっかけは高校時代。自宅の新築工事で出会った女性建築士の存在だった。家族の意見をていねいに図面へ反映していく姿に「かっこいい」と憧れ、「自分も建築士になりたい」と思うようになった。

一方、宮窪さんは街歩きが好きで、古い喫茶店や歴史ある建物に心を惹かれていた。祖父が宮大工だったこともあり、「建物をつくる仕事は面白そう」「自分もやってみたい」と感じたという。高校の終盤には建築の道を選び、「普段目にしている建物がどうやってできているのかを知りたい」という好奇心が進路を決める後押しになった。

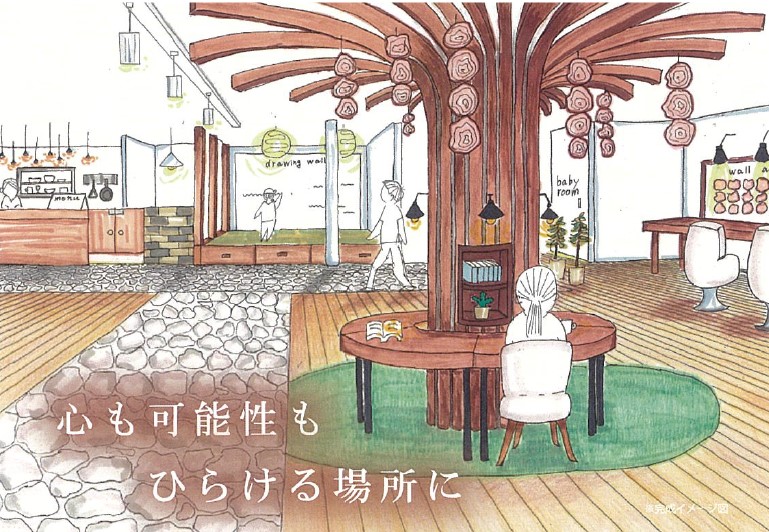

二人が進学したのは、北九州市小倉南区にある「九州職業能力開発大学校(ポリテクカレッジ)」。現在は建築学科のゼミ活動の一環として、大英産業株式会社と連携し、八幡東区の地域コミュニティ施設「ココクル平野」を舞台にしたリノベーションプロジェクト“COCO RiNOVE”に取り組んでいる。

使えるものを残し、新しい価値をつくる

新築はゼロから建物を立てるが、リノベーションは既存の建物を解体せず活かす。そのため古い部分と新しい部分をどう組み合わせるか、“残せる部分をどう残し、追加する設備をどう融合させるか”という工夫が必要になる。

安部さんと宮窪さんが関わっている、”COCO RiNOVE”。学校のゼミ活動の一環として企画された地域コミュニティ施設「ココクル平野」のリノベーションプロジェクトだ。ここも先輩たちが過去に一部をリノベーションしており、今回のプロジェクトでは「さらにどう変えれば過ごしやすくなるか」といった発想力やアレンジ力が試されている。

加えて、リノベーションには“すでに利用者がいる”という特徴がある。学生たちは施設の利用者にヒアリングをしたり、イベントで寄せられた意見を反映したりと、人を巻き込む力が求められる。

安部さんは「アンケートを置いても見てもらえなかったり、意見が集まらなかったりと最初は苦労した」と振り返る。だが“必要とされる空間”を考えるためには、利用者の声が欠かせなかった。

人の想いを聞き、伝えることの難しさ

特に難しかったのは、幅広い世代の意見を集めることだった。車椅子を使う人にとっては段差や手すりの位置が大事だが、小さな子ども連れの親にとっては遊び場の安全性のほうが重要になる。アンケートだけでは、それぞれの立場からの声を拾いきれず、意見がバラバラになってしまった。

さらに安部さんは「学生がやっていることに“頑張ってね”と声をかけてもらえる一方で、具体的な要望までは書いてもらえないことも多かった」と話す。

そこで学生たちが始めたのが、地域イベントへの出展やSNSでの発信だ。イベント会場で直接声をかけ、「普段どう使っているか」を聞き取る。SNSでは進捗や模型の写真を載せ、活動を可視化することで「こんなふうに変わるんだ」とイメージしてもらえるよう工夫した。

宮窪さんも「建築用語を並べても伝わらない。図やイラスト、模型などで直感的にわかる工夫が必要だと実感した」と語る。プレゼン資料には文字だけでなく絵や写真を入れ、触って理解できるサンプルも用意した。

こうした工夫は建築に限らず、将来どんな仕事でも役立つスキルになるはずだ。

“知ってもらうこと”が動き出すきっかけ

一見、建築と関係なさそうに思えるイベント企画も、実はプロジェクトを動かす大事な要素になった。

ある年のクリスマス、二人は「エントランスにシンボルツリーを飾ろう」と考えた。単なる飾りではなく、子どもたちが“願いの葉”を手づくりできるワークショップを実施。北九州産木材ブランド「KiTAQWOOD」の木のボードに絵や願い事を書いてもらい、ツリーに飾り付ける仕掛けにした。

この取り組みは大成功だった。子どもはもちろん、親や大人たちも参加し、「こういう仕掛けがあると楽しい」「施設にあったら利用者も喜ぶ」という声が集まった。SNSのフォロワーも増え、応援してくれる人が広がった。

「完成をただ待つだけでは、途中の過程は伝わらない。イベントを通して“みんなで一緒につくろう”と誘えたのは、学生ならではの軽やかさだと思う」と安部さんは語る。

宮窪さんも「学生がやっているなら応援しよう、気軽に参加してみようという空気を感じる。肩書きはないけれど、そのぶんチャレンジしやすい」と話す。失敗も含めて温かく見守られているのが学生プロジェクトの強みだ。